こんにちは! 漁師.jpの馬上です。す

あっという間に開催から1ヶ月半が経ってしまいましたが、今年初めて八戸で開催した「漁師の仕事!船と漁業を知る授業2025八戸」について、レポートをお届けします。

青森県立八戸水産高等学校と共同で企画し、地元の漁業関係者の方々、そして他地域の漁業会社さんにも運営に加わっていただき、初開催ながら大成功に終わりました。

この授業は、「水産高校と漁業、両方の魅力を伝え、八戸という水産都市を盛り上げたい!」という思いが詰まっています。

参加者は総勢約200名。

- 小学生:10名

- 中学生:19名

- 八戸水産高校生:90名

- 県外水産高校生:12名(小名浜海星高校、宮古水産高校、男鹿海洋高校、久慈翔北高校)

- 保護者:約30名

- 関係者:約40名

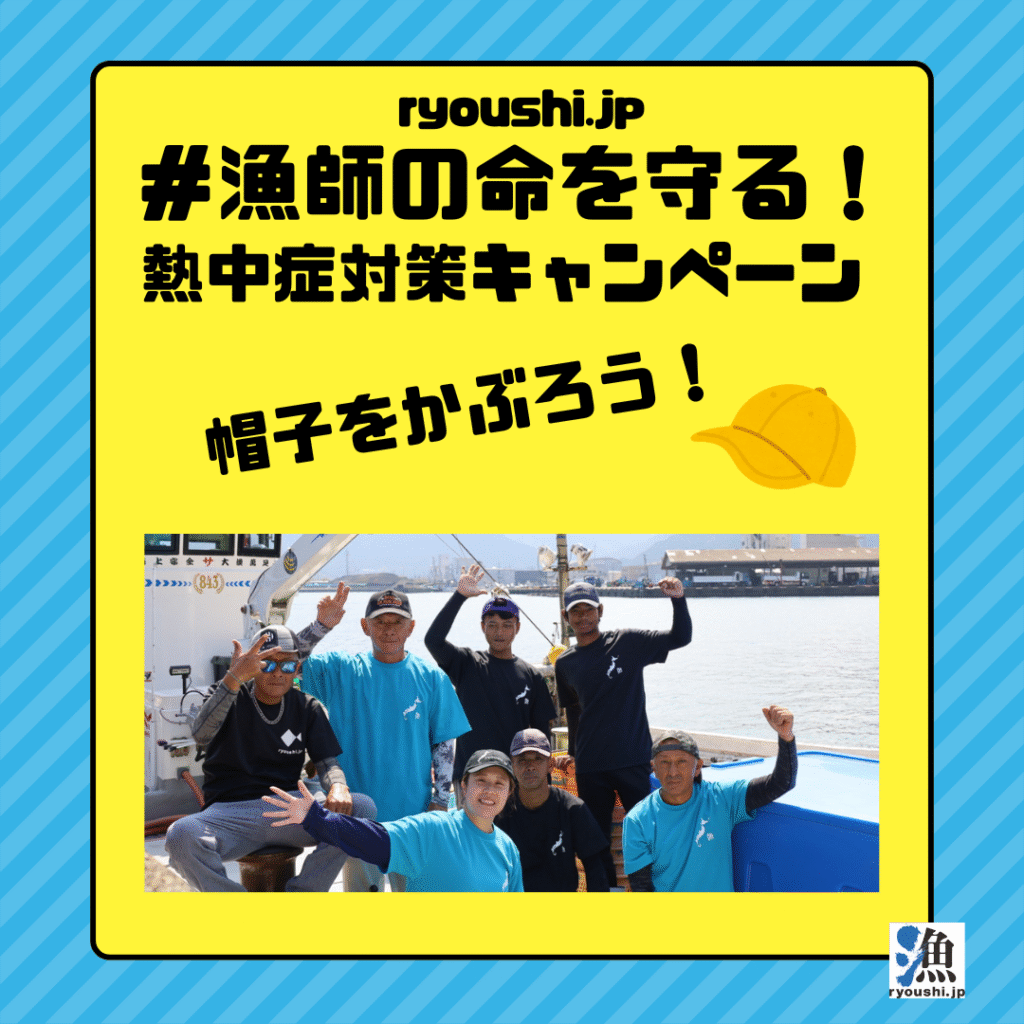

7月の開催で熱中症を心配しましたが、当日は涼しい、漁船見学日和となりました。

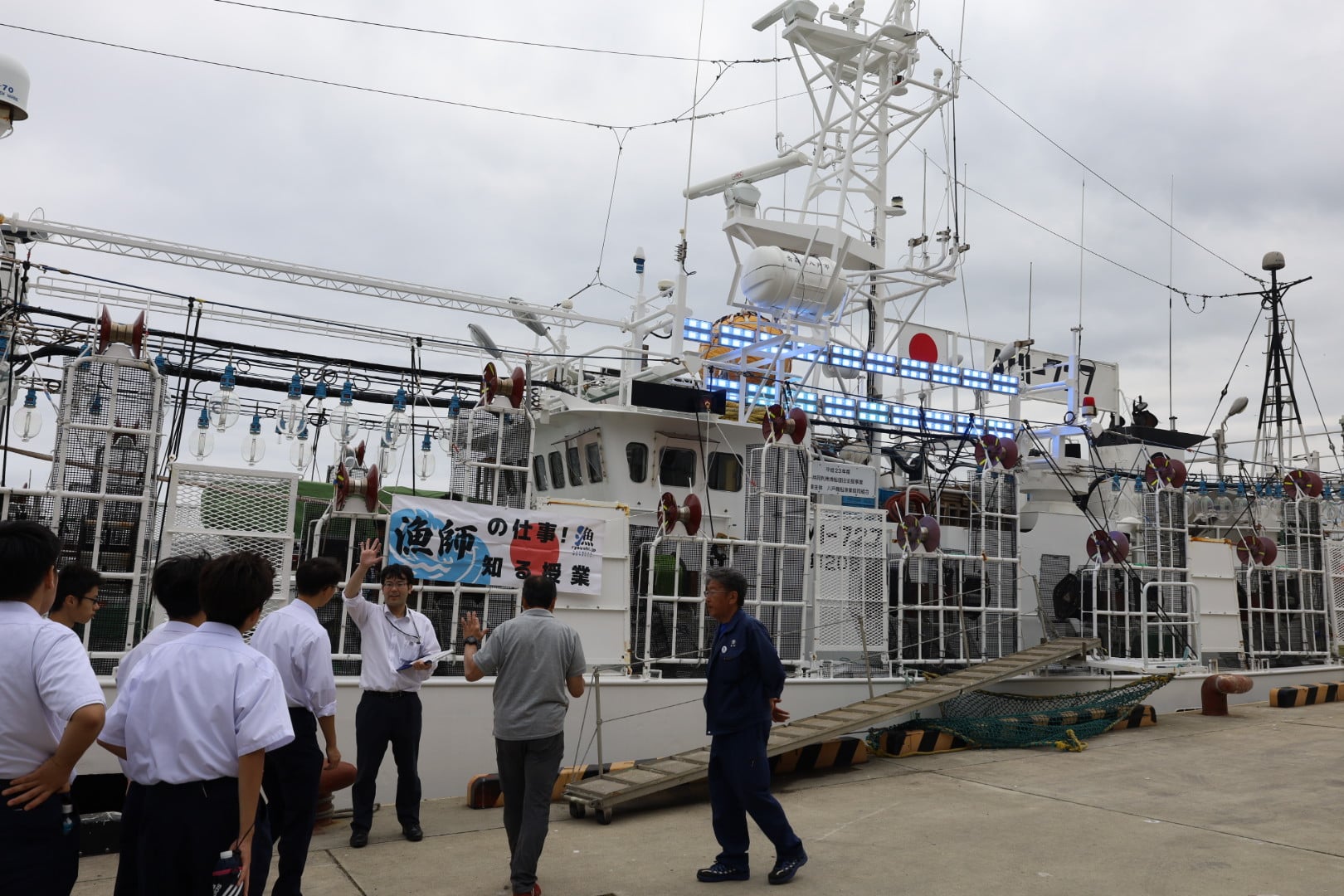

AM:興奮の 漁船見学ツアー

授業は、八戸水産高校の畑井校長先生の朝礼からスタート。

さらに今回は、八戸市の熊谷市長からも生徒たちへの期待を込めた温かい祝辞をいただきました。

さあ、漁船の見学です♪

八戸水産高校の実習船「青森丸」698t

小中学生を中心に、スタンプラリーを楽しみながら、専攻科の生徒のガイドで船内を見学。

船を見る以外にも、制服試着体験や写真撮影スポットなど見どころ満載で、子どもたちは初めての体験に目を輝かせていました。

高校生はグループに分かれ3隻の漁船を回りました。

さんま棒受網漁船「第2源榮丸」199t

ヤマツ谷地商店さんの社員の方によるさんま船は、8月中旬から始まる漁期を待つピカピカな船内。集魚灯の点灯をお見せすることはできませんでしたが隅々まで回らせていただきました。

中型いか釣り漁船「第21正進丸」184t

5月中旬に一斉出漁するいか釣り漁船で賑わう八戸港。その中でも、見学会の2日前に戻ってきたばかりの第21正進丸(㈱丸吉所有)を見学させていただきました。操業中ということでリアルな様子が伝わったことでしょう。

近海まき網船「第63惣寶丸」279t

福島漁業さんのまき網船団の網船です。船の説明には、八戸水産高校の前教頭先生や別のまき網船の会社の方など、さまざまな方にご協力いただきました。こうした協力体制があってこそ、この授業が成り立っています。

高校生は少人数で漁船の中まで見学し、会社の方から直接話を聞き質問もしていました。

どの船も八戸を代表する漁船。

初めて見る船内の様子に興奮しているのが伝わってきます。

今回参加者が多く、岸壁で待っている時間が長くなってしまいましたが、生徒からは

「待ってでも見る価値があるから、全然気にしないでください」

という嬉しい言葉も。

色々な場面で胸が熱くなりました。

小中学生は「青森丸」のあと、続けて「第86惣寶丸」を見学しました。

これだけの規模だと運営側の関係者は終始てんやわんやでしたが、皆さん積極的に参加者に声をかけ、安全面に配慮しながら、楽しんでもらえるよう頑張ってくださっていました。

青森放送さんや新聞社の取材も入り、高校生も立派にインタビューをこなし、テレビや新聞にも取り上げていただきました。

PM:漁業を知り、水産高校を体験

午前の部が終わると、八戸水産会館に移動し、待ちに待ったお弁当の時間です。

その名も「海のおくりもの弁当~八戸港から漁師の想いを添えて」!

気合の入ったネーミングの通り、開洋漁業㈱さんから提供いただいた八戸産の魚にこだわった豪華なお弁当です。お弁当の紹介動画も作成したので、ぜひご覧ください。

250個完売!とっても美味しかったです!

午後は、高校生は漁業会社の話を聞く「漁業を知る授業」。9社の話を順番に聞いていただきました。

小中学生は漁師.jpの「漁師はじめてセミナー」のあとは現役高校生が主体となって水産高校の実習を体験する時間となりました。

ドローン操作体験やタッチプールもあり、一部ではありますが水産高校の魅力がしっかりと伝わったと思います。

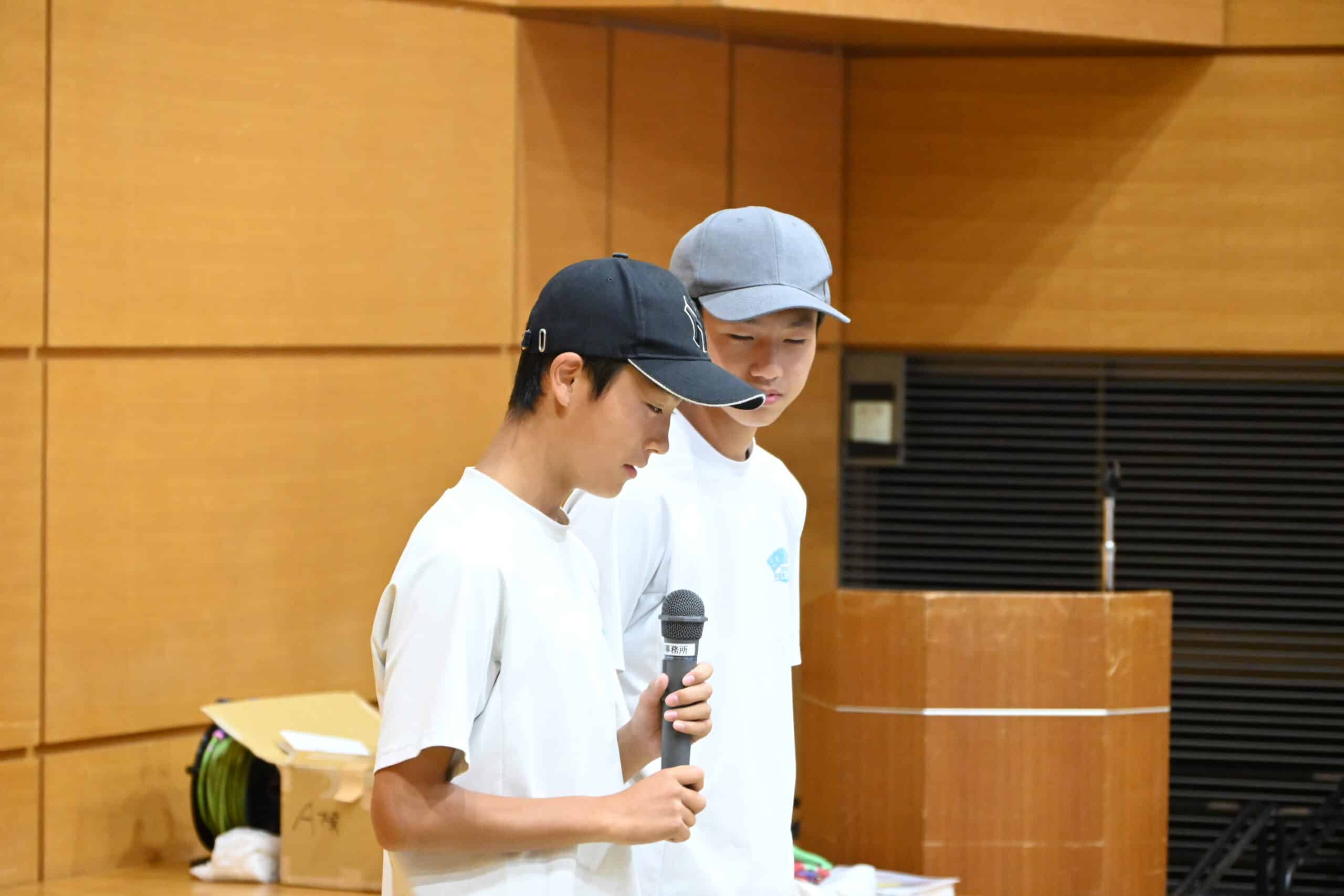

閉会式では、生徒たちから1日の感想を発表してもらいました。

「1日に3隻もの漁船を見学できて、参加してよかった」という高校生。

そして「頑張って勉強して水産高校を受験します」という心強い言葉をくれた中学生。

先生方や関係者全員が、感激し胸がいっぱいになりました。

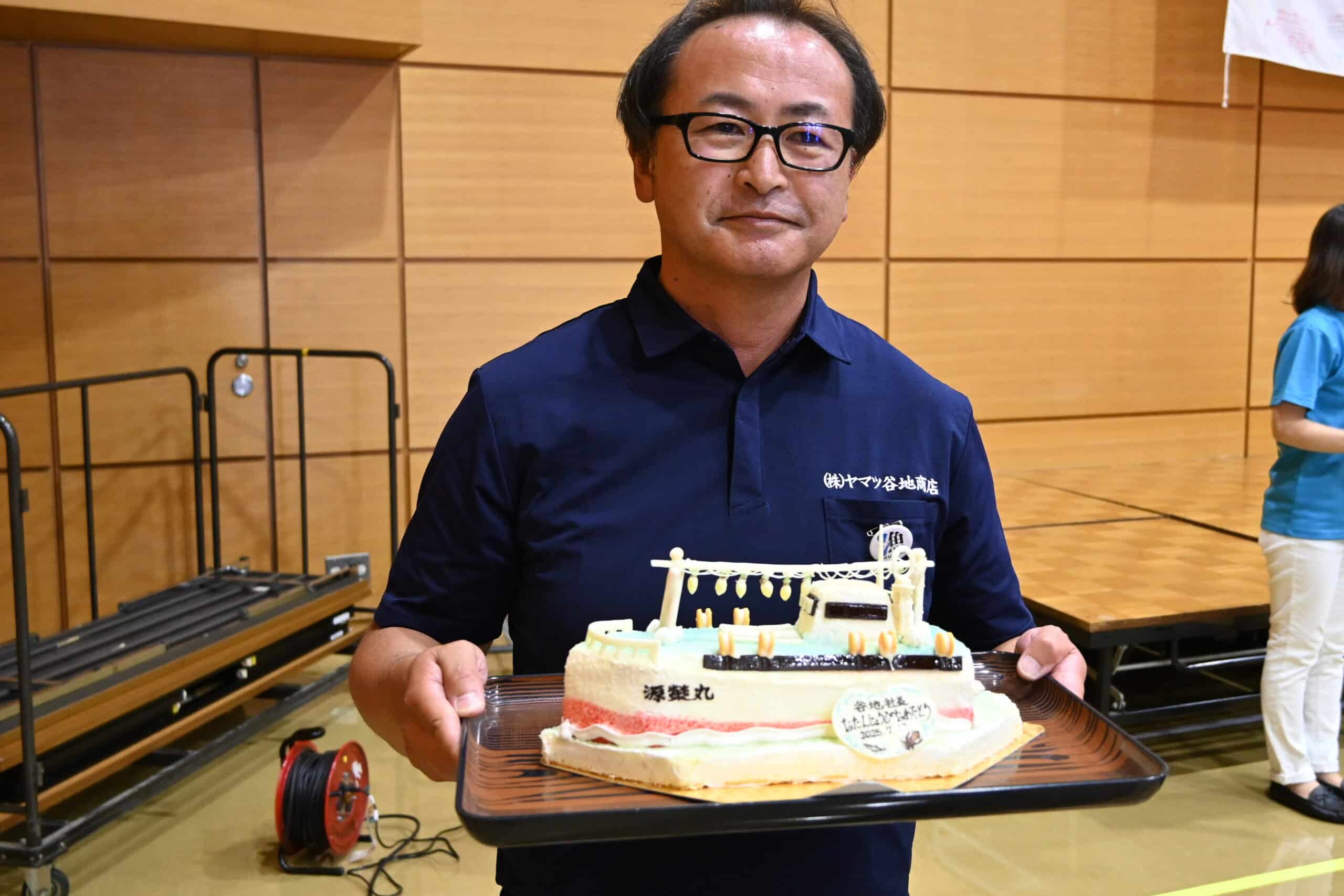

サプライズの誕生日会も!

フィナーレでは八戸水産高校の3年生が、いか釣り船のデコレーションケーキを持って登場し、当日誕生日を迎えたヤマツ谷地商店の谷地社長をお祝いしました。200人近くの参加者から祝福され、感激屋の谷地社長は、壇上で涙をこらえているようでした。

興奮した漁船見学のあと、八戸の海の幸をいただき、漁業会社の現実的な話をしっかり聞いてもらう。

この授業は、生徒たちが漁業を深く知る貴重な機会となったことと思います。

生徒たちの感想には、私たちが聞きたかった言葉がたくさん並んでいました。

集合写真からも朝はワクワクした空気、最後は充実した達成感が伝わってきます。

焼津に続く2カ所目の開催地となった八戸の皆さんが、生徒たちのために労を惜しまず、こうした時間を共にできることが、私たちにとって何よりも嬉しいことです。

実は関係者には前日の夕方集まっていただき、その場で役割分担をお願いしました。

駐車場の誘導係、港内を誘導する係や船内を説明する係、午後の会場設営の係やお弁当の販売係、ゴミの引き取り係など。

それなのに終わったあと「楽しかった!」

と言ってくださる方が多かったのが印象的でした。

来週、八戸を訪問し、関係者で意見交換をする時間を設けました。

また次の開催に向け、ゆっくりと動き始めます!!たくさんの方のご協力に感謝します。

漁業人材デザイナー馬上敦子